Denk ich an Israel

Ich habe an den Anfang des Gedichtes „Nachtgedanken“ von Heinrich Heine gedacht,

als ich einen Titel für mein Buch suchte:

„DENK ICH AN DEUTSCHLAND IN DER NACHT,

DANN BIN ICH UM DEN SCHLAF GEBRACHT,…“

Dabei hat Heine wohl mehr an seine alte Mutter in Deutschland gedacht als an sein

Heimatland; denn er lebte damals in Paris im französischen Exil.

Er war von seiner geliebten Mutter durch widrige, politische und persönliche

Umstände getrennt. Und ich? Ich fühle mich von Israel „getrennt“, einem Land, das ich in zehn Reisen besucht und lieben gelernt habe.

Ich bin aber auch in einer gewissen Trauer mit Israel verbunden, wenn ich z.B. die Berichte der israelischen Nichtregierungsorganisation B’Tselem lese. In diesen Berichten werden Übergriffe israelischer Siedler und der israelischen Armee gegenüber der palästinensischen Bevölkerung dokumentiert.

Als Christ bin ich aber auch mit der jüdischen Religion verbunden, denn Jesus war Jude und die jüdische Religion ist die „Mutter“ der christlichen Religion.

Die christliche Kirche, „die Tochter“, hat nach dem Holocaust ein neues Verhältnis zu

ihrer „Mutter“ gesucht. Seit 1986 war ich als Synodalbeauftragter im Kirchenkreis Dinslaken an dem Prozess der Erneuerung des Verhältnisses der Kirche zum Judentum beteiligt.

Prof. Dr. Heinz Kremers war einer der Pioniere des christlich-jüdischen Dialogs nach

dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Durch ihn bin ich auf die Spur der Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden gekommen. Er war es auch, der eine Beteiligung von deutschen Siedlern in Nes Ammim bewirkt hat.

Von 1985 bis 2018 war ich zehnmal in Israel, zuletzt im Mai 2018.

Ich will natürlich nicht alle Stationen meiner Reisen nach Israel bedenken.

Meine Israel-Beobachtungen habe ich, unterstützt von meinen Fotografien und Texten anderer Autoren, zu den folgenden Themen zusammengefasst.

Jürgen Leipner - „Denk ich an Israel …“ Annäherungen an ein besonderes Land, Eigenverlag 20 €

Foto: Bilder: J. Leipner: Buchgestaltung: Sofia Tschrepp

Epilog

Perspektiven auf das Land Israel

Als ich 1985 zum ersten Mal Israel besuchte, es war in der Osterzeit, stand die

Begegnung mit der jüdischen Religion im Vordergrund. Das Pessach Fest

konnte ich in einer israelischen Familie in Jerusalem als Gast mitfeiern. Beim

Besuch des jüdischen Viertels in der Altstadt Jerusalems beobachtete ich das

entspannte Leben der Israelis. In meinem Bewusstsein war dabei auch die

bedrohte Existenz Israels präsent, denn der Sechs-Tage-Krieg von 1967 und der

Yom-Kippur-Krieg von 1973 waren noch in lebendiger Erinnerung. Die späteren

Reisen nach Israel standen unter dem Motto: Menschen arbeiten – wohnen –

glauben. Unser Ziel war es dabei, einen lebendigen Eindruck von der

Lebenswirklichkeit dieses neuen Staates zu erhalten.

Im Jahr 2000 war ich mit meiner Reisegruppe in Israel, als die zweite Intifada

ausbrach. Ariel Sharon hatte durch seinen Besuch auf dem Tempelberg

demonstrieren wollen, dass Juden den Ort betreten dürfen, wo früher der

jüdische Tempel gestanden hatte. Er hatte damit die Araber in Israel provoziert.

Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Unsere Reisegruppe war

Zeuge für den akuten Ausbruch des israelisch-palästinensischen Konflikts.

In dem Seminar im Jahre 2009 unter dem Thema „Menschenrechte in den

Traditionen Israels“ ergab sich ein besonderer Blick auf die Lebenswirklichkeit

Israels. Wir standen vor der „separation barrier“, die Israel von der Westbank

trennen soll. Diese Trennungsmauer ist mir ein Symbol für das Verhältnis der

beiden Volksgruppen, Israelis und Palästinenser, geworden.

Rückblickend kann ich also feststellen, dass meine Perspektive immer mehr auf

die komplexe Lebenswirklichkeit des Landes Israel ausgerichtet wurde, in dem

Juden und Palästinenser leben.

Meine Sorgen um die bedrohte Existenz des Staates Israel verbanden sich mit

den Sorgen um die gefährdeten Lebensmöglichkeiten der Palästinenser. Mein

Blick fällt also nicht nur auf die eine Seite der “Mauer“, ich nehme auch die

Lebenswirklichkeit auf der anderen Seite in Betracht. Nach meinen

Beobachtungen nehmen die meisten Israelis und Juden in Deutschland nur das

Leben diesseits der Mauer wahr, wo die „Heimstätte für das jüdische Volk“

eingerichtet wurde.

Kritik an der Politik der israelischen Regierung

In meinem Buch habe ich bewusst Beiträge aufgenommen, die die andere Seite

von der Mauer beleuchten. (z. B. „Wir weigern uns Feinde zu sein“ oder „Mein

Nachbar, der Eindringling“). In diesen Darstellungen kommt Kritik an der

israelischen Regierungspolitik zum Ausdruck. Ich schließe mich dieser Kritik an

und nenne noch zwei Beschwerden über die israelische Regierungspolitik: Im

Jahr 2018 hat die israelische Nichtregierungsorganisation B`Tselem eine

Landkarte veröffentlicht, auf der die brutalen Zerstörungen von Weinbergen,

Obstanlagen und Getreideernten der Palästinenser dokumentiert werden, die

Siedler in 2018 begangen haben. Die Palästinenser wagen es nicht mehr, zu

ihren Feldern zu gehen, weil sie Angriffe von Siedlern fürchten müssen. Hinzu

kommt, dass solche Übergriffe weder von der israelischen Polizei noch vom

Militär verhindert worden sind. Auch die Nachricht der Veröffentlichung des

neuen Nationalstaatsgesetzes hat mich aufgeschreckt: Die Knesset, das

israelische Parlament, hat am 18. Juli 2018 mit knapper Mehrheit und trotz

heftiger Kritik auch aus dem eigenen Land ein Gesetz angenommen, das die

Rechte der Araber in Israel, die etwa ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen,

zusätzlich einschränken kann und den Siedlungsbau im besetzten

Westjordanland sogar verstärkt fördern soll.

Das Gesetz definiert das Land als „den Nationalstaat für jüdische Menschen“,

erklärt Hebräisch zur Nationalsprache Israels und stellt fest, dass „jüdische

Siedlungen in Israel im nationalen Interesse sind.“ Das „vereinte Jerusalem“

wird als Hauptstadt Israels bestimmt.

Es wird erwartet, dass sich das Gesetz vor allem auf die Bereiche Wohnung und

Landplanung auswirken wird.

Nun ist Kritik, die in Deutschland an der Politik des Staates Israel geäußert wird,

dem Verdacht ausgesetzt, sie sei antisemitisch. Zwei Beispiele möchte ich

anführen, wo der Antisemitismusvorwurf zu Sanktionen gegen die Kritiker

geführt hat:

1. Im Mai 2018 hat sich die Leitung der jüdischen Gemeinden in NRW gegen

eine Kritik an der Politik des Staates Israel gewendet, die in einem

Gottesdienstentwurf zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel

geäußert worden ist. 1 Da sich die Leitung der Evangelischen Kirche im

Rheinland (EKiR) nicht von diesem Text distanzieren wollte, wurde die

gemeinsame Reise von Vertretern der jüdischen und christlichen

Leitungsorgane nach Israel (Nes Ammim) von der jüdischen Seite

abgesagt.

2. Im Februar 2019 ging es um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises

für eine Gruppe kritischer Juden, die „Jüdische Stimme für gerechten

Frieden in Nahost“. 2 Die Preisverleihung wird kritisiert, weil diese Gruppe

auch die Boykott Kampagne BDS unterstützt. Zur Erläuterung: BDS ist die

Abkürzung für Boykott, Desinvestigation und Sanktionen. Die Kampagne

will Druck auf die israelische Regierung ausüben, um sie zu einer

gerechteren Politik gegenüber den Palästinensern zu bewegen.

1 Vgl.Gottesdienst-Arbeitshilfe 70 Jahre Staat Israel. Download: www.ekir.de/url/bBf2 Inge Günther, Kolumne „Nahostkonflikt, made in Germany“, in: FR vom 22.2.20193

Das Komitee für die Preisverleihung widerspricht dem

Antisemitismusvorwurf: Der BDS sei eine gewaltfreie Form des Protestes

gegen den Staat Israel, nicht weil der Staat jüdisch sei, sondern wegen

Verletzungen des Völkerrechts und Verstößen gegen die

Menschenrechte von Palästinensern. Inzwischen haben die Universität

Göttingen, die Stadt Göttingen und die Sparkasse dort ihre

Unterstützung der Veranstaltung für die diesjährige Preisverleihung

abgesagt.

Die BDS Kampagne halte ich nicht für antisemitisch. Ich unterstütze sie aber

nicht, weil ein solcher Boykott, in Deutschland ausgerufen, unter Juden

Erinnerungen an den nationalsozialistischen Boykott wachruft.

Ein Boykott ist als eine öffentliche Meinungsäußerung vom Grundgesetz

gedeckt. Wie kommt es aber, dass in Deutschland, also außerhalb Israels, eine

kritische Meinungsäußerung über Israel hintertrieben wird? Nach der

Beurteilung von Tony Judt liegt das daran, dass die politische Führung Israels

den Anspruch erhebt, für Juden überall in der Welt zu sprechen. Sie sieht darin

den Hauptgrund, warum antisemitische Stimmungen in Judenfeindschaft

umschlagen. 4 In diesem Anspruch erkenne ich eine völlige Nichtachtung der

demokratischen Meinungsbildung. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Taktik,

die Kritik an der Regierungspolitik Israels zu bekämpfen. Auch in Deutschland

ist diese Taktik wirkungsvoll. Seit jeher hat der Zentralrat der Juden in

Deutschland das Auftreten von antisemitischen Vorfällen verurteilt. Dazu

gehören gewalttätige Akte gegen Synagogen, jüdische Geschäfte sowie gegen

jene, die im öffentlichen Leben als Juden identifiziert werden können. Und

auch die folgenden Handlungen und Haltungen gegenüber Juden gelten als

„antisemitisch“ und müssen, besonders in den sozialen Netzwerken beachtet

werden: Die Verbreitung von Stereotypen (z.B. „Die Juden bestimmen die

Finanzmärkte bzw. die Medien“), Verschwörungstheorien über das

Weltjudentum („Die Protokolle der Weisen von Zion“), die Ritualmordlegende,

die Zuordnung von „rassischen“ Merkmalen über Juden im Allgemeinen. All

dies sind wesentliche Merkmale für Antisemitismus und müssen bekämpft

werden. Die Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist dagegen von

einer anderen Qualität:

Diese als antisemitisch bezeichnete Kritik an der Politik des Staates Israel ist

eher eine Form des Antizionismus, insofern als sich die Kritik gegen bestimmte

Auswirkungen des Zionismus richtet. Zionismus verstehe ich dabei als die

3 https://www.juedische–stimme.de

4 Tony Judt: Zur Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus. S. 70. In (Hg):Christin Heilbronn,

Doron Rabinovici, Natan Sznaider: Neuer Antisemitismus? Frankfurt/Main. 2. erweiterte Auflage 2019.

Gesamtheit der Bestrebungen, das Überleben des jüdischen Volkes in einer

„Heimstätte“ im Ursprungsland Palästina zu erreichen.

Diejenigen, die eine Israelkritik grundsätzlich unter den Verdacht des

Antisemitismus stellen, möchten Bedrohungen vom Staat Israel abwehren. Die

Frage ist jedoch, ob die Bedrohungen immer von außen kommen. Die

Palästinenser werden so dargestellt, als seien sie die Bedrohung für das Leben

des Staates Israel. Meiner Ansicht nach kommt die Bedrohung für den Staat

Israel von innen: die brutale Besatzung der Westbank und des Gaza Streifens

hat zur Gegenwehr der Palästinenser geführt. „Diese Bedrohung für das Leben

kann als etwas dargestellt werden, das von jenseits der Grenze oder über die

Mauer kommt.“

5 Rückblick und Ausblick

Am 14. Mai 1948 rief Ben Gurion den Staat Israel aus, in seiner Rede

verkündete er die Unabhängigkeitserklärung des neuen Staates. Für die Israelis

war das ein Freudentag. Für die Palästinenser war es die „Nakba“, die

Katastrophe. Die zionistische Bewegung hatte ihr Ziel erreicht, eine Heimstätte

für das jüdische Volk in Palästina zu errichten. Die Palästinenser verloren in

dem Unabhängigkeitskrieg ihre Heimat, etwa 750 000 Menschen flohen oder

wurden vertrieben.

Schon am Abend des 29. November 1947 erlebten die Juden die „Geburt“ des

Staates Israel, als in New York die Abstimmung erfolgte bei der

Vollversammlung der Vereinten Nationen über die Vorlage, das britische

Mandat zu beenden und Palästina in einen unabhängigen arabischen und einen

unabhängigen jüdischen Staat aufzuteilen. Die Vorlage wurde mit Zwei-Drittel-

Mehrheit angenommen, genauer mit 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10

Enthaltungen. Amos Oz schildert in seinem Buch „Eine Geschichte von Liebe

und Finsternis“ die gewaltige Wirkung der Entscheidung unter den jüdischen

Hörern der Radioübertragung. In der Menge entstand „ein Schrei, der Steine

erschütterte und das Blut in den Adern gefrieren ließ, als hätte sich für alle

bereits Getöteten und alle, die noch getötet werden würden, in diesem einen

Augenblick ein Fenster zum Aufschreien geöffnet, das gleich wieder zuschlug,

und schon im nächsten Moment lösten diesen Schrei des Grauens laute

Freudenrufe ab, ein wildes Gewirr von heiseren Schreien und „Das Volk Israel“

lebt, und jemand versuchte die Nationalhymne zu anzustimmen.“

Als Deutscher bedrückt es mich zu sehen, dass die Juden in ihrem Staat gar

nicht so sicher leben können, wie die Gründer des Staates es sich erträumt

hatten; ein friedlicher Ausgleich zwischen der arabischen und der jüdischen

Bevölkerung ist bis heute nicht erreicht worden.

5 Judith Butler: Antisemitismus und Rassismus. Für eine Allianz der sozialen

Gerechtigkeit. S. 89. In: NeuerAntisemitismus ? Frankfurt/Main 2. Erweiterte

Auflage 2019.

Es hat in der jüngsten Geschichte des Staates Israel ein Zeitfenster von etwa

1991 bis 1995 gegeben,in dem die zionistischen Kräfte die Oberhand gewonnen hatten, die eine

Friedensregelung mit den Palästinensern ausgehandelt hatten. (siehe Anhang 1

und 2). Durch den Mord an Ministerpräsident Rabin ist diese Entwicklung

abgebrochen worden. Seitdem wird die Politik des Staates Israel sehr stark von

den ultraorthodoxen Kräften der Siedlerbewegung bestimmt.

Ministerpräsident Netanjahu hat seine Regierungen seit zehn Jahren immer mit

der Unterstützung dieser „rechten“ Kräfte bilden können. In seinen letzten

Erklärungen hat er offen bekannt, dass er eine Zweistaatenlösung für das

israelisch-palästinensische Problem ablehnt. Obwohl es unrealistisch erscheint

zu erwarten, dass dieses Ziel noch erreichbar ist, sollte doch diese Lösung nicht

ad acta gelegt werden. Was sind denn die Alternativen? Wolf Iro, der

ehemalige Leiter des Goethe-Instituts in Jerusalem, schreibt:“Es gibt nur vier

vorstellbare Zukunftsszenarien für das Land – entweder eine

Zweistaatenlösung oder aber eine sich schleichend ergebende

Einstaatenlösung, bei der sich wiederum drei Varianten böten: eine Art von

Konföderation (angesichts des jahrzehntelangen Konflikts eher eine

Wunschvorstellung). Eine radikale Demokratie (und damit aufgrund der

demographischen Gegebenheiten das sofortige Ende Israels als

selbstdefinierter jüdischer demokratischer Staat) oder eine Form von Apartheid

(um die zahlenmäßig überlegene palästinensische Bevölkerung dauerhaft zu

kontrollieren). Die beiden letztgenannten Optionen kann kein vernünftiger

Mensch in Deutschland ernsthaft wollen. Und auch in Israel favorisiert immer

noch eine Mehrheit der Bevölkerung die Schaffung zweier Staaten.“ 6

Was bleibt zu tun, um den Status Quo zu überwinden?

Nach meiner Beobachtung ist es besonders wichtig, dass die Lebenswirklichkeit

im Staat Israel nicht ausgeblendet wird. Die Gegenwart der palästinensischen

Bevölkerung wird aber von der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung

weitgehend verdrängt. Um diese Verdrängung zu überwinden, ist die

Begegnung zwischen den beiden Volksgruppen wichtig. Es gibt in Israel viele

Organisationen, die sich um eine Begegnung von jüdischen Israelis und

Palästinensern bemühen. (In meinem Buch habe ich diese Organisationen und

Institutionen besonders beachtet). Eine Unterstützung solcher Begegnungen

halte ich für wichtig, weil dadurch ein Prozess in der israelischen Gesellschaft

gefördert wird, der zu einem Ausgleich zwischen den Bevölkerungsgruppen

führen kann.

Denk ich an Israel, …

dann fällt mir am Ende meiner Betrachtungen ein Bild ein, das ich 1994 im

Fernsehen gesehen habe. Es zeigte Kinder, die vorbeifahrenden Soldaten mit

Fähnchen zu winkten. Und die Soldaten winkten zurück. Das war in Ramallah,

der palästinensischen Stadt in der Nähe von Jerusalem, als die israelische

Armee aus der Zone A, wie im Vertrag von Oslo vereinbart, abzog.

Dieses Bild erinnert mich daran, was in der Wirklichkeit von Israel möglich war.

Und ich bin davon überzeugt, dass die Israelis einmal froh und erleichtert sind,

wenn sie nicht mehr ein anderes Volk beherrschen müssen, sondern mit ihm

eine gemeinsame Gegenwart gestalten können.

6 Wolf Iro: Nach Israel kommen. Berlin 2018. S. 69/70.

Inhalt

1. Jerusalem:

„ Jerusalem aus Gold

und aus Kupfer und aus Licht,

lass mich doch, für all deine Lieder, die Geige sein.“

Das ist der Kehrreim eines bekannten Liedes.

Meine Kamera zeigt sicherlich dieses „Jerusalem of Gold“,

sie hat sich aber auch dem Beton und zerstörten Häusern zugewandt.

das jüdische Viertel der Altstadt - das moslemische Viertel - das christliche

Viertel - die Neustadt - Ost-Jerusalem (Silvan) - die Trennungsmauer.

2. Portraits von fünf Orten

Mit der Auswahl dieser fünf Orte verbinde ich meine politische Überzeugung:

Für die Sicherheit des Staates Israel ist der Dialog zwischen den beiden

Volksgruppen, Arabern und Israelis, unverzichtbar.

Die Portraits von fünf Orten zeigen, wie die Geschichte des Landes Menschen

bewegt hat, dort zu leben und die geschilderten Projekte zum Wohl des Landes

aufzubauen.

Bethlehem

Das „Internationale Begegnungszentrum Bethlehem“ ist für die

palästinensische Bevölkerung ein Ort der Bildung, der Gesundheit und der

Hoffnung. Die Schule „Talitha Kumi“ will als christliche Bildungseinrichtung die

Identität der Schülerinnen und Schüler stärken und sie so in ihrem Kontext

friedensfähig machen.

Nes Ammim

Die christliche Siedlung Nes Ammim ist ein Projekt, das in den 60 er Jahren

gegründet wurde, als Christen aus Holland, der Schweiz und Deutschland ein

Zeichen der Solidarität mit dem Staat Israel setzen wollten. Dabei wird die

Solidarität mit dem Staat Israel gelebt, ohne die Solidarität mit den arabischen

Israelis und den Palästinensern zu verleugnen. Die Studienleitung von Nes

Ammim spricht darum von einer „doppelten Solidarität“ mit Israel. Sie erkennt

damit die gesellschaftliche Realität im Staat Israel an, die darin besteht, dass

zwei Völker das gleiche Land beanspruchen. Nes Ammim möchte mit seinem

„Centre of Dialogue for Peace“ einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben

der beiden Volksgruppen leisten.

Shavei Zion und Lochame Hagetaot

Die Gründung dieser Siedlungen steht in kausaler Beziehung zum Holocaust.

Dabei war der Zionismus weit vor der Nazi-Herrschaft entstanden mit dem Ziel,

die jahrhundertelange Verfolgung in christlichen Ländern zu beenden und den

Juden eine nationale Heimstatt zu schaffen.

Neve Shalom/Wahat al Salam (NSWAS)

Neve Shalom/Wahat al Salam ist eine Siedlung, die in herausragender Weise

den Dialog von arabischen und jüdischen Israelis und Palästinensern fördert.

Die Begegnung kann die Ängste vor den Anderen abbauen helfen. Das

Aussprechen der eigenen Ansichten, die oft konträr zu denen des Gegenüber

stehen, schafft eine Atmosphäre , die als befreiend erlebt wird, weil sie nicht

sanktioniert wird. Im „normalen“ Leben der arabischen Israelis und

Palästinenser kommen die Israelis meist nur als Soldaten und Polizisten vor;

während jüdische Israelis „normalerweise“ die arabische Volksgruppe meist nur

als mögliche Terroristen zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt.

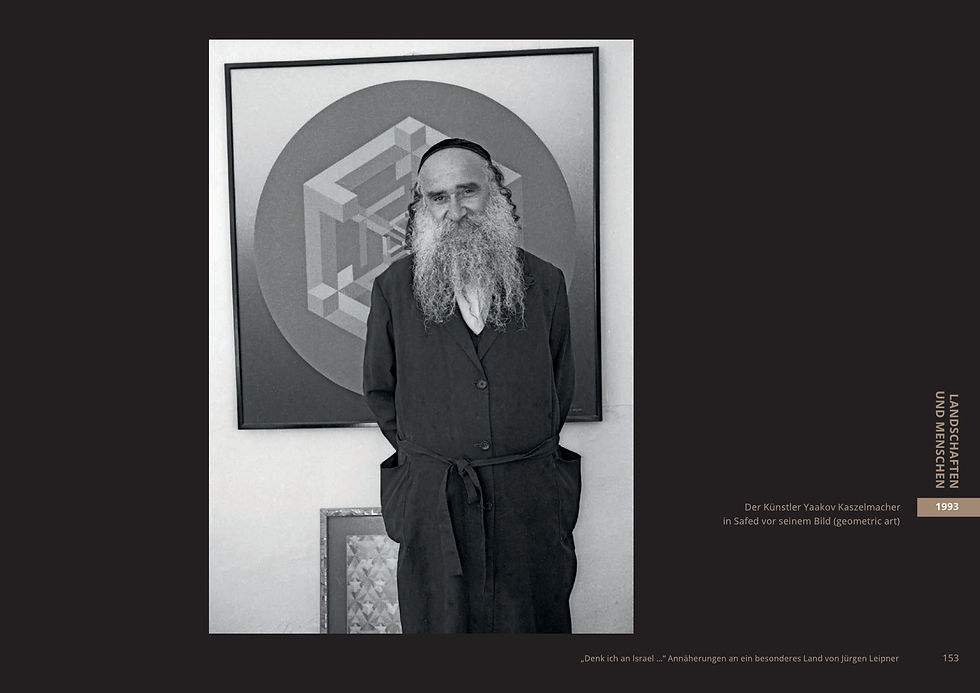

3. Landschaften und Menschen:

Am See Genezareth - Wanderung durch das Wadi Quelt - Wanderung am Dan -

Tel Aviv - Akko - Menschen

4. Anhang mit Hintergrundtexten

1. Wem gehört das Land? Oder: Die israelische Siedlungspolitik

2. Die Regierung von Jitzhak Rabin im Friedensprozess

3. Reportage von Anne Fromm über das Zusammenleben von arabischen

und jüdischen Israelis in Ost-Jerusalem:“Mein Nachbar, der Eindringling“

in: taz vom 11.02.2015

4. Bericht des EAPPI, des ökumenischen Begleitprogramms für einen

gerechten Frieden in Palästina und Israel, über einen Konflikt auf der

Westbank bei Bethlehem: Tent of Nations – „Wir weigern uns, Feinde zu

sein“ von Dr. Reinhard J. Voß

5. Bericht von einem Westbank Seminar der Volontäre von Nes Ammim im

Mai 2018

6. Rainer Stuhlmann: Zwei Texte aus seinem Buch „Zwischen den Stühlen“:

Die Täter zur Rede stellen. Und: Falsche Freunde

7. Die Inhaftierung von palästinensischen Jugendlichen in Ost-Jerusalem.

Bericht von B`Tselem und Ha Moked 2017

8. Inge Günther: Exodus aus Bethlehem. In: Frankfurter Rundschau vom

21.12.2017

9. Hanno Loewy: Demokratie in Israel. Frankfurter Rundschau 20.11.2017.

10. Die UN Beschlüsse 242 und 338

11. Die Dauerausstellungen im Kibbuz Lochame Ha Getaot. Eine Übersicht

12. Erinnerungen von Heinz Fröhlich, einem der Pioniere von Shave Tzion,

an die Nazi-Zeit

13. Gedanken zum Pessach Fest

14. Der Schriftgelehrte Chaim über das Pessach Fest

15. Theologische Betrachtung zum Verhältnis von Christen und Juden

16. Predigtder Rabbinerin Sarra Lev, Rabbis for Human Rights, in Beit Jala im

Rahmen der Friedenswoche Juli 2009

17. Das Beduinen-Dorf Khan-al-Achmar auf der Westbank

5. Epilog

Literaturverzeichnis

Geleitwort